Feminismos

María Galindo y la oscuridad bailable

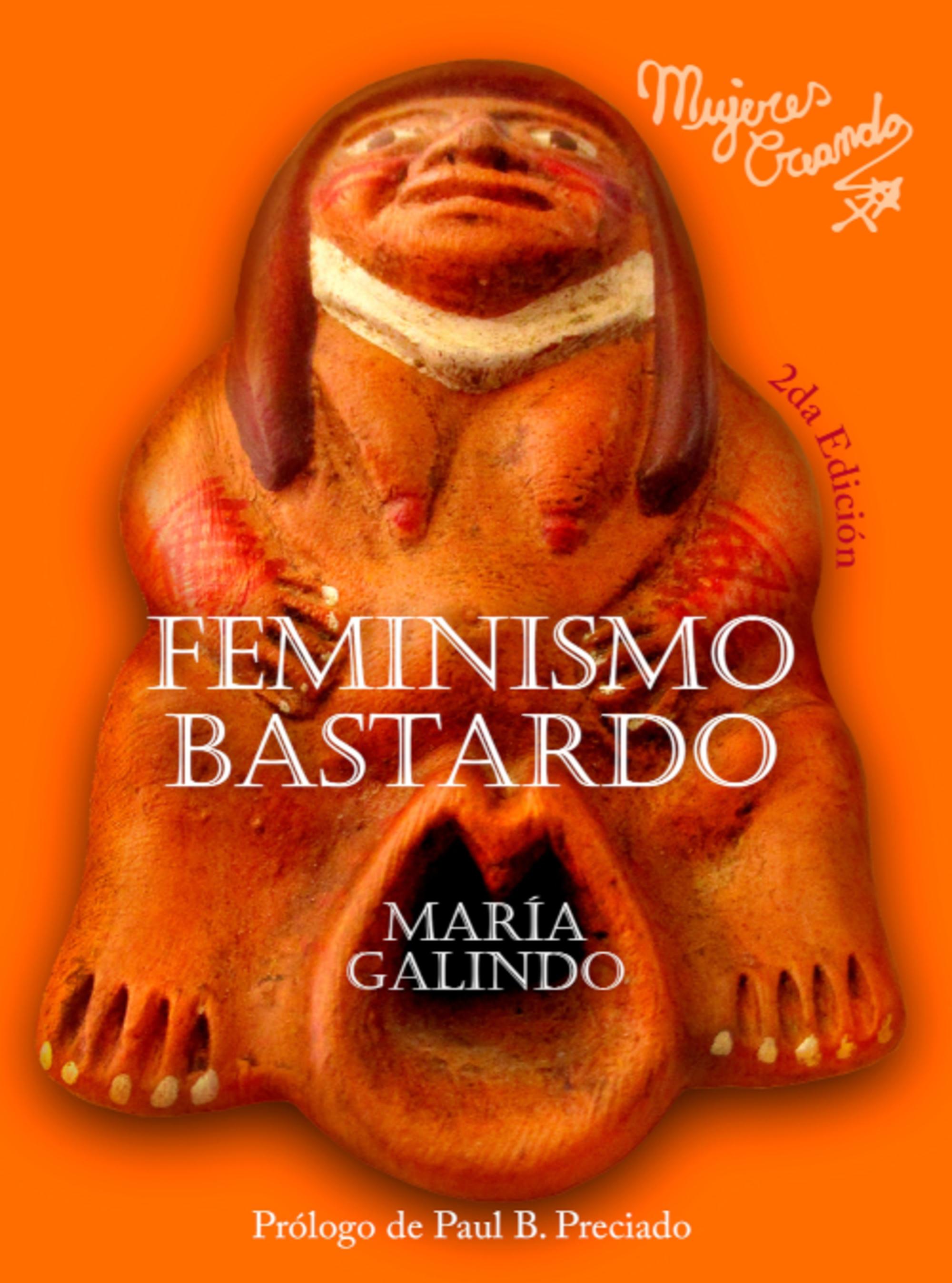

Un anodino jueves de junio, recibo un inesperado paquete. Desde el sur del mundo, desde el culo del mundo, irrumpe en mi casa un mágico y sedicioso regalo: Feminismo bastardo (Mujeres Creando, 2021), el último libro de María Galindo. Abrirlo es como enfrentarse a una cajita de Pandora. Al desgarrar el papel que lo envuelve, emergen del mismo perfumes seductores, tarjetas y papelitos escritos con una fina caligrafía, una pequeña bolsa de colores, similar a esas que una se lleva al mercado (para recolectar alimentos, frutos y especias exóticas, hojas de coca y palo santo), dentro un delantal azul de cocina, con figuras eróticas bordadas en blanco. Viene con instrucciones claramente detalladas:

“Prenda útil para hornear cuerpos. Usar sin prenda complementaria alguna”.

Y es que enfrentarse a Galindo, tanto a ella en sí misma como a su escritura, supone para cualquier pobre mortal dejarse amasar cual pan casero. Como si energías ancestrales te atravesaran el cuerpo, recorriendo en milésimas de segundo cada rincón de tu piel. Galindo, la “tecnochamana viajera entre los mundos materiales e inmateriales”, como la define Paul B. Preciado en el bellísimo prólogo que acompaña el libro; Galindo, la dragona “que bota fuego por la boca”, fuego de rabia, de furia y deseo indomable; la que se viste de monja puta o se calza un pasamontañas para salir a grafitear en las noches covidosas bolivianas; pero también la que te susurra gualichos, te manda sortilegios que viajan a través de los océanos, embrujándote a base de yuyitos y labios pintados de negro. Esa Galindo, gorda, terca, lesbiana, ese auténtico “monumento arqueológico” que supo desestabilizar al mismísimo parlamento boliviano con sus tacones plateados y sus minifaldas de vértigo.

Con todos estos ingredientes, con esos aromas de cocinas comunitarias, de ollas populares para sobrellevar la miseria y el hambre, de risas, ecos y lágrimas compartidas en el Parlamento de las Mujeres, Galindo nos hornea sus textos. Artículos diversos reunidos en su último libro, el cual, como indicaban las instrucciones que se me daban, te deja literalmente en bolas, desnuda ante la urgencia de una utopía que aún no se ha definido, pero que ya se está construyendo: sin palabras ni conceptos a los que agarrarte, sin certezas conocidas en las que asegurar tus credenciales, sin identidades homogéneas en las que protegerte, sin bibliografías feministas que nos aparen. Como si nos faltaran las palabras, como si nos enfrentaran a nuestra más radical vulnerabilidad, a eso que ella misma denomina “la perspectiva del afuera” (la calle, la antiacademia, el antimuseo, la frontera). Porque solo situándonos en ese “afuera” seremos capaces de tramar, tejer y conspirar una nueva revolución. “Un espacio de desobedientes / de enloquecidas / de rebeldes” (Galindo, 2021, p. 69).

Esa raza vencida, enemigo cuerpo

Feminismo bastardo está compuesto de una treintena de artículos. Organizados en cinco temáticas o pilares fundamentales, como afirma la propia Galindo: los feminismos, el arte, el movimiento LGTBI, una completa taxonomía de conceptos y definiciones que marcan el espacio público y las democracias representativas y, por último, la pandemia y sus consecuencias en el entramado social y subjetivo. Sin embargo, todos ellos giran en torno a dos cuestiones básicas para la propuesta de transformación social feminista que nos propone la autora: el análisis y replanteamiento de la colonización y la noción de utopía, como horizonte revolucionario. No estamos, por tanto, ante un libro de pensamiento feminista. No esperen encontrar la obra que engrose nuestras ya abultadas bibliografías en gender studies. Galindo nos trae una verdadera caja de herramientas, con afilados cuchillos, mazos desestructuradores, dildos preincaicos, tacones para tomar la calle y celebrar la mutación. Feminismo bastardo no es un libro, es un “banquete colectivo de resistencia”.

Respecto al propio título, señala Galindo en la dedicatoria que abre el libro que bien podría habérselo dedicado a aquellas bastardas célebres, de la cual se asume como fiel heredera: la Malinche o la gran bestia de la sombra, Gloria Anzaldúa. Decide, sin embargo, homenajear con sus escritos a todas aquellas bastardas desconocidas, olvidadas e ignoradas, esas “que habitan grietas, que echan raíces en bisagras” y que bailan en la oscuridad. Estas hijas sin nombre, bautizadas tras el ritual sangriento de la violación, expropiadas de sus cuerpos, historias y deseos, condenadas a aceptar sumisamente las lógicas del mestizaje, impregnan cada una de las páginas, apareciendo bajo diversas identidades en los distintos textos que componen el libro. Son las locas, las desempleadas, las exiliadas del neoliberalismo, las putas, las indias, las mariconas, las vendedoras ambulantes, las desobedientes e inclasificables. Todas aquellas que, en sus arrugas y pliegues, sus canas y tetas caídas, sus cuerpos cansados de tanto expolio, trabajo e injusticia, portan la bibliografía imprescindible de ese feminismo que habita las calles, las fábricas, las cárceles y al que nunca es capaz de asomarse el feminismo euroblanco, desde sus púlpitos autocomplacientes de la academia.

Somos bastardas, impuras, ilegítimas, chingadas. Ante la dicotomía radical que divide la sociedad boliviana, partida en los polos del mestizaje y el blanqueamiento, la bastarda, en cambio, se sitúa en el entre, en lo indecidible. Asume así su genealogía violenta y ocupa el lugar que tanto Gutiérrez como Anzaldúa denominan “la herida colonial”, herida que atraviesa nuestros cuerpos, que hiere nuestras carnes, como los alambres de púas que resguardan las fronteras. Herida tan interiorizada y naturalizada que nos hace rechazar y aborrecer a la india que portamos dentro. Por ello, si nos limitamos a definirnos desde la mera mestiza, nos advierte Galindo, no dejamos de reproducir la propia estrategia de apropiación de la colonización, así como todo el proceso de domesticación del deseo que esta ha llevado a cabo en el cuerpo de la mujer. Reivindicar el mestizaje supone, en definitiva, reivindicar la violencia y la violación, el sometimiento y la humillación. Asumirnos bastardas, por el contrario, supone legitimar la desobediencia, los lugares no dicotómicos, los intersticios y la ambivalencia, lo mutante y fronterizo.

El feminismo bastardo nos sitúa en una 'genealogía-otra', tanto para el propio movimiento feminista como para las luchas antirracistas y el pensamiento decolonial.

“Las luchas descolonizadoras y antirracistas necesitan abrir un nuevo círculo conceptual que trascienda los límites identitarios, que trascienda los relatos victimistas, que trascienda el mito ‘originario’” (Galindo, 2021, p. 40). Heredera de esa experiencia que María Lugones denomina las “epistemologías de frontera”, lugares “que sirvan para cruzar mundos”, frente a esas otras epistemologías de falsas encrucijadas y fragmentación, Galindo se sitúa en esos espacios liminares, híbridos y extraños. Tal es el origen de nuestro bastardismo, como “acto de hurgar en la historia, escarbando lo que está prohibido preguntar” (Galindo, 2021, p. 38). Y tal es el feminismo, subversivo, colectivo y revolucionario que se nos propone en este libro.

El feminismo como sentido de época

El feminismo bastardo nos sitúa, por tanto, en otra genealogía, en una genealogía-otra, tanto para el propio movimiento feminista, como para las luchas antirracistas y el pensamiento decolonial. Pues llevamos el mito originario tatuado en nuestras pieles mestizas, mito que impregna y se infiltra en nuestros cuerpos y deseos, en nuestras relaciones e instituciones, sin posibilidad de crítica alguna. Asimismo, “no hay una genealogía feminista“, nos dice Galindo, ”sino muchas genealogías diferentes” (Galindo, 2021: p. 80), y toda memoria feminista que se pretenda única, homogénea y universal está en clara sintonía con los discursos y dispositivos de poder contra los que pretende luchar. Urge tejer, escribir, reconstruir una memoria bastarda e ilegítima de nuestros orígenes. Sin dioses, amos o patrones a los que rendirles culto y obediencia. Pues solo así, podremos situarnos en un feminismo que Galindo define como un verdadero “sentido de época”, suerte de epojé, entendida esta tanto en su radical sentido de “suspensión o puesta entre paréntesis” de las teorías feministas hegemónicas asumidas sin crítica alguna, como de necesidad y compromiso urgente que nos permita enfrentar los envites del neoliberalismo y del capitalismo patriarcal.

Y es que resulta radicalmente urgente abordar el patriarcado, nos dice Galindo, no desde un posicionamiento lineal, homogéneo y vertical, sino como un verdadero entramado complejo en el que se genera todo un sistema de jerarquías. Para ello, dos son las propuestas que se nos ofrecen en este libro: por un lado, el lúcido concepto de despatriarcalización en su triple valencia: como proceso de desobediencia, como método y como utopía y horizonte de confluencia antagónica de los distintos feminismos; por otro, la idea de un feminismo entendido como insólita alianza ética, como confluencia discordante, como intuición: un feminismo intuitivo como “lectura directa y vivencial del cuerpo, de la calle, del barrio, de la cárcel, de los juzgados, del desempleo” (Galindo, 2021, p. 51).

En cuanto a la despatriarcalización, concepto y práctica que nace originariamente de la propia Galindo, esta debe entenderse como llave, lugar, verbo y utopía. Despatriarcar permite abordar las relaciones intrínsecas que se producen entre patriarcado, colonización y capitalismo, entendidos estos como organizaciones sociales, económicas, discursivas y políticas que generan toda la estructura material en la que se insertan nuestras vidas y cuerpos, y en la que estos son vulnerados, precarizados y violentados.

De la misma manera que el poder no es algo monolítico, la despatriarcalización es esa herramienta político-creativa que nos permitirá remover y desmontar los cimientos de las estructuras más rígidas, la matriz de las múltiples opresiones que sufrimos.

Y puesto que el problema radica en las estructuras mismas, estructuras que vienen teñidas por esa matriz colonial y que impregnan incluso los movimientos políticos de corte indigenista o supuestamente anticoloniales, hay que proceder al desmontaje de las mismas, desde su raíz, para deconstruirlas y descolonizarlas. Y de la misma manera que el poder no es algo monolítico ni homogéneo, la despatriarcalización es esa herramienta político-creativa que nos permitirá, cual palanca deconstructiva, remover y desmontar los cimientos de las estructuras más rígidas, la matriz de las múltiples opresiones que sufrimos.

Usinas feministas: poéticas de la justicia

Si bien el eje despatriarcalización-descolonización-feminismo intuitivo atraviesa todo el libro, hay dos textos que podrían leerse en paralelo. Me refiero a “Bibliografía feminista”, bellísima carta que escribe Galindo a una estudiante de Buenos Aires y el “Manifiesto de sedición feminista”. Aunque muy diferentes en tono y estilo, ambos nos dan una serie de claves para entender el feminismo como ese espacio fundamental para la transformación social y como lugar para la construcción de sujetos y relaciones insólitas. La bibliografía feminista que nos propone Galindo nada tiene que ver con las aulas de las universidades ni con autoras de referencia. Por el contrario, esta bibliografía se lee en nuestros cuerpos, en los pliegues de nuestras madres, abuelas, amigas y amantes; en las estaciones de metro y de bus, que exudan todo el sudor de tantas trabajadoras; en las esquinas y aceras, donde encontramos la ternura de las putas.

El cuerpo, el deseo, la vida, la materialidad de aquello que nos constituye se convierten en el eje del proyecto utópico de la despatriarcalización, dado que han sido siempre el objetivo del poder. Por ello, María Galindo define el feminismo, no como una agenda de derechos e igualdades que pueden terminar cooptados por cualquier ideología política, desactivando con ello su potencia transformadora. Por el contrario, Galindo nos insta a generar un feminismo como una verdadera “fábrica de justicia”, cuyas obreras son capaces de crear, de producir su propio lenguaje, sus propios espacios (siempre ajenos al poder y a las políticas estatales), sus alianzas, solidaridades y refugios desobedientes, críticos, sediciosos e insospechados. Son siete los pasos para conseguirlo, según el “Manifiesto de sedición feminista”, pasos que van desde la desmitificación de héroes y caudillos, la necesidad de afrontar las luchas contra el capitalismo con sujetos políticos más amplios y heterogéneos que el manido “proletariado”, hasta la producción de horizontes comunitarios anticoloniales, antirracistas, antipatriarcales y ecologistas.

Solo así podremos romper con los cercos conceptuales en los que se nos ha encerrado, con las jaulas invisibles que nos someten, con las relaciones de poder que nos expolian y despojan. No, porque no se trata de una mera cuestión de derechos. Ni de cuotas, ni de la supuesta igualdad, cuyos ropajes seductores terminan por vaciarnos como sujetos políticos. Pues “no queremos migajas, queremos la revolución”. Y solo es posible llegar a la misma gracias a luchas creativas, poéticas, deseantes, subversivas, metafóricas, indigeribles para todo dispositivo de poder. La propia Galindo, en su respuesta a los textos pandémicos de Paul B. Preciado, cierra el libro con la bella imagen de una revolución “multicolor, multiforme y deliciosa”, esa en la que se conspira, se transpira, se traman otros modos de vida. “Escribo para incendiar”, nos advierte Galindo en la primera página del libro. Y es que estos textos nos prenden en llamas, nos dinamitan por dentro, nos hacen llorar ante una morgue boliviana, ante la vagina y el útero de una puta. Pero también nos invitan a soñar con otras coreografías, geografías y solidaridades en las que encontrarnos juntas, revueltas y hermanadas. Como en una bailanta a ritmo de cumbia, un ágape o celebración “de una unidad indigesta, inexplicable e incompleta” (Galindo, 2021, p. 70).

(El título del texto hace referencia al último álbum del grupo argentino Kumbia Queers).

Filosofía

Bárbara y mestiza: el feminismo de Gloria Anzaldúa

Feminismo poscolonial

'Weychafe': María Lugones, la guardiana de la vida

Filosofía

Indias, putas y lesbianas: María Galindo y la desobediencia feminista

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)